連載内容

『絵はがきの時代』(青土社)の著者、細馬宏通さんのオペラ絵はがき連載。

細馬さんの所有するオペラ絵はがきコレクションをもとに、絵はがきの時代=図像交換の時代であり、さらにオペラ絵はがきがオペラをアイコンとして交換するメディアであったことを明らかにします。

初演当時の絵はがきから透かし見える時代精神!

プロフィール

写真:渋谷博

写真:渋谷博

細馬宏通

1960年西宮市生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は会話とジェスチャーの分析、 19世紀以降の視聴覚メディア研究。著書に『絵はがきの時代』『浅草十二階』(いずれも青土社)など。バンド「かえる目」で作詞・作曲とボーカルを担当。

好きな音楽:中学生時代はブーレーズ指揮のドビュッシーとラベル、高校時代は荒井由実と矢野顕子、いまは物音から鼻歌まで。

好きな食べ物:ご飯と干物。

第5回 読み直される手紙

オペラで差出人が手紙を読み上げるときは、メロディを伴わないことによって、オペラ的な声を避ける、という話を書いてきた。その好例として、ここまでは《椿姫》と《こうもり》を取り上げてきた。

けれど、ちょっと都合のいい例を挙げすぎではないか、と思われるかもしれない。手紙にメロディがついている例はいくつもあるではないか。たとえば《マノン》。第2幕冒頭、デ・グリューがマノンとの結婚を父親に乞う手紙を書き、その内容をマノンと楽しげに手紙の内容を歌うあの場面。ここでは差出人であるデ・グリュー本人によって、しっかりとメロディのついた手紙文が歌われているではないか。

《マノン》第2幕より

《マノン》第2幕より

なるほど、確かに《マノン》では、あからさまに手紙文がメロディにのせて歌われる。が、ちょっと待っていただきたい。ここでデ・グリューは、誰に向けて手紙を歌い上げているのだろうか。デ・グリューが書いている相手は父親である。しかし、デ・グリューは、ここにいない父親に向けて朗々と歌い上げているのではない。そもそも、彼は声を出しながら手紙を書いているのではない。デ・グリューが、声にならないことばを書き綴っているところへやってきて、それを声にしてしまうのはマノンだ。彼女は、デ・グリューの書いている手紙の中に自分の名前が出てくる件を盗み見て、うれしくなってしまい、こんな風に誘いかける。

マノン:じゃあ、読み直しましょうよ、一緒に

デ・グリュー:ああ 一緒にか。読み直そう。

手紙は、差出人によって書かれながら歌われるのではない。いったん書かれたあと、「読み直される (relire)」のである。さっそくマノンは、「読み直し」始める。しかし、始まりは「一緒に (ensemble)」ではない。

マノン:(読む。平素に)「彼女はマノンといいます。昨日で十六歳になりました。魅力あふれ、美しく、若くてしとやかで」

マノンは、自分の書いたものではないことばを、台本にあるとおり「平素に」歌い上げる。しかしこの最初の部分に、差出人のデ・グリューは唱和していない。メロディのつけられた手紙文は、あくまで差出人ではなく、第三者によって歌い出されるのである。

この関係が一変するのは、脚本に「感情をこめて」と指示が書かれた次の部分である。

マノン: (感情をこめて)「その声はだれよりも甘く響く、その眼差しはだれよりも魅力的で優しく」

デ・グリュー:(熱をこめて)「その眼差しはだれよりも魅力的で優しく」

マスネのカリカチュア絵はがき。フィレンツェ製。1905年1月、ニューヨーク宛て。この時代によくある、メッセージの添えられていない無言絵はがきなのだが、宛先人は果たして差出人の趣味を理解したのであろうか。

マスネのカリカチュア絵はがき。フィレンツェ製。1905年1月、ニューヨーク宛て。この時代によくある、メッセージの添えられていない無言絵はがきなのだが、宛先人は果たして差出人の趣味を理解したのであろうか。

形の上では手紙の「読み直し」が続いている。しかし、これは果たして、手紙文だろうか? マノンの「声」について書かれた部分で、まさにマノンの声に感情をこめるように指示されていることに注意しよう。この部分が「感情をこめて」歌われることで、手紙文は、ただの美辞麗句ではなく、いまここで起こっている現実の声のできごととなる。「その声はだれよりも甘く響く」ということばとともにまさにマノンの歌声が「だれよりも甘く響く」よう、脚本では細かく表情の指示がなされているのである。

そして、勘のいい演出家ならば、続く「その眼差しはだれよりも魅力的で優しく」で、マノンに、デ・グリューを「魅力的で優しい」眼差しで見つめさせるところだろう。そのことによって、デ・グリューの「熱をこめて」歌われる繰り返しは、父親へのメッセージではなく、いままさに自分に眼差しをくれているマノンへの賞賛となる。

早い話が、父親への手紙は、二人の情愛を高めるためのダシに使われているのである。

実際、二人は手紙の読み直しをそのまま、二人だけの会話へとつないでいく。

マノン:(読むのをやめて)本当? わからないわ。(やさしく)でも、あなたに本当に愛されているのはわかるわ。

デ・グリュー:(情熱的に)愛されてるかだって マノン? 愛しているよ!

デ・グリューの読み直す手紙は、もはや父親への語りかけではなく、目の前のマノンへの呼びかけへと変貌する。

マノン:(気分を改めて)さあ、続きを読みましょう

デ・グリュー:春の小鳥のように その魂は命あふれ その魂は絶えず輝き その唇は花のように微笑み語りかける、西風が香しくくちづけ、吹き過ぎるように

ジルベール・デュフロの演出(2001年パリ・オペラ座)では、「さあ、続きを読みましょう」といいながら、二人は机からベッドへと移動し、「西風が香しくくちづけ、吹き過ぎるように」を二重唱で繰り返したあと、微笑みあい、接吻を交わす。もはや手紙は、父親に宛てられたことばではなく、あたかも台本のように、二人の次の所作を指示していく。そして手紙のことばを二人は次々と実現する。こうなると「読み直し」というよりは「やり直し」である。二人は、手紙を読みながら、本来の手紙の宛先から離れ、恥ずかしげもなくことばをメロディにのせて歌い上げ、歌をなぞるかのように所作を交わし合うのである。

しかし、甘すぎる情愛の行く手には、暗雲がたちこめ出すのが物語の常というものだ。

二人の睦み合いを邪魔するかのように、マノンの従兄レスコーと、貴族のブレティニがやってくる。実は彼らは、二人を引き離すべく、計略を練ってきた。計略とはこうだ。デ・グリューの父親は結婚に反対で、デ・グリューをアパルトマンから拉致しようとしている。そこで、ブレティニは、マノンにその拉致を止めずに見逃すようそそのかす。いっぽうレスコーは、デ・グリューにこのやりとりを聞かれぬよう、わざとマノンから離れてデ・グリューと話し込む。

もちろん、恋に溺れているデ・グリューはまんまと計略に引っかかり、無防備にも、いましがた書いたという父親への手紙をレスコーに見せる。レスコーはこれ幸いとばかりに、手紙を読むふりをしながらマノンから離れ、わざとらしく感心しながら手紙の内容をところどころ読み上げる。「春の小鳥のように」「その魂は命あふれ」。しかし、注意して聞いてみると、レスコーの声にメロディは伴っていない。さきほどマノンとデ・グリューが甘く歌い上げた同じことばを、レスコーは平坦な音程で読み直してゆく。合いの手を入れるようにデ・グリューが「それくらい彼女を愛してるのです!」とメロディたっぷりに歌い上げても、デ・グリューはメロディを返すことなく、冷静かつ平坦に読み上げる。時折、皮肉を込めるように、「詩的だ!」「愛!」などと、これまた音程の変わらぬ感想を入れながら。

デ・グリューはやがて、父親の命令で拉致されるであろう。そして読み手であるレスコーは、この手紙の内容がけして父親に届かないであろうことを知っている。知っていながら、そのことをデ・グリューには知らせず、素知らぬ顔で読んでいる。作曲家マスネは、一度はマノンに甘いメロディで歌わせておきながら、同じことばから今度はメロディを奪いとり、レスコーの声にする。一度は恋人によって情愛のことばとして読み直された手紙が、いまや敵の声によってただの手紙文として読み直されている。かくして、手紙にこめられたデ・グリューの思いは、何重にも裏切られるのである。

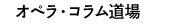

第二次大戦中に発行された、パリの郵便博記念シートから《マノン》。駅馬車で着いたマノンとデ・グリューの出会いの場面であろうか。なお、このシートでは、戦時下ということもあって、ドイツやイタリアのオペラは排除され、《サムソンとデリラ》《カルメン》《ペレアスとメリザンド》などフランス語のオペラのみが図像化された。

第二次大戦中に発行された、パリの郵便博記念シートから《マノン》。駅馬車で着いたマノンとデ・グリューの出会いの場面であろうか。なお、このシートでは、戦時下ということもあって、ドイツやイタリアのオペラは排除され、《サムソンとデリラ》《カルメン》《ペレアスとメリザンド》などフランス語のオペラのみが図像化された。

第5回・了

このオペラが観たくなったら…

マスネ 歌劇《マノン》

パリ・オペラ座 2001

多くの芸術家に霊感を与え続けるアべ・プレヴォの小説「マノン・レスコー」を題材にマスネが作曲したフランス・オペラの傑作、歌劇《マノン》のパリ・オペラ座(バスティーユ)での上演を収録。題名役に新世紀のディーヴァ、ルネ・フレミング、恋人デ・グリュー役に人気沸騰の新進テノール、マルセロ・アルバレスをフィーチャーした華麗な舞台がパリの聴衆を熱狂させる!

■キャスト&スタッフ

マノン:ルネ・フレミング

デ・グリュー:マルセロ・アルバレス

レスコー:ジャン=リュク・シェニョー

デ・グリュー伯爵:アラン・ヴェルヌ

ギヨー:ミシェル・セネシャル

ド・ブレティニ:フランク・フェラーリ

プセット:ジャエル・アッザレッティ

ジャヴォット:イザベル・カルス 他

演出:ジルベール・デュフロ

指揮:ヘスス・ロペス・コボス

パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団

■収録

2001年7月2、5、7日 パリ・オペラ座(バスティーユ)

■SPEC

- [収録時間] 164分

- [字幕] 日本語・フランス語

- [映像] 16:9 カラー

- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital5.1/DTS5.1

- [ディスク仕様] 片面1層+片面2層(2枚組)

- DVD●TDBA-8059 4,935円(税込)