この一枚

この一枚 No.96

クラシックメールマガジン 2016年12月付

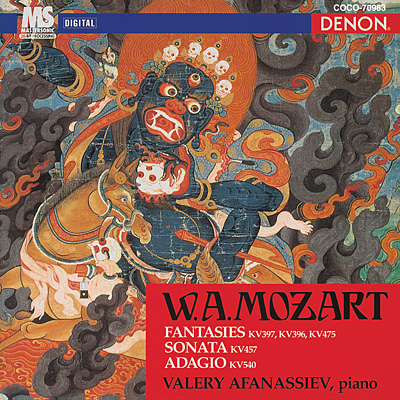

~アファナシエフ・プレイズ・モーツァルト~

「反田恭平/ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番/パガニーニの主題による狂詩曲」のCDジャケットで、トリノ録音チームの中に懐かしい別津春人君の名前を見出した。

「別津春人?そんな名前はどこにもないよ」と訝しがる方もいらっしゃるだろう。「別津春人」とはゲルハルト・ベッツが日本に留学していた頃使っていた和名だからだ。

「別津春人?そんな名前はどこにもないよ」と訝しがる方もいらっしゃるだろう。「別津春人」とはゲルハルト・ベッツが日本に留学していた頃使っていた和名だからだ。

ドイツ、デトモルト音楽大学で音楽と録音技術を学び、トーンマイスターを志す彼は1980年代後半日本に留学して東京や京都で日本語を学ぶ傍ら、日本のレコード会社や放送局で録音制作の実習を積んでいた。日本コロムビアを訪ねてきたのもその一環だった。

クラシック録音の現場ではマイクセッティングを手伝い、ディレクターの横に座って楽譜を眺めながら演奏を聴き、時にはディレクターに演奏の誤りなどを指摘して少し煙たがれたこともあった。また世界最新のハードディスクによるデジタル編集装置の前ではその編集精度の高さに目を輝かせていた。数年後、帰国したベッツはデュッセルドルフ近郊のドイツDENONの録音チームの1員となる。

ベッツは1991年6月フランクフルトでの「展覧会の絵」の録音で最初にアファナシェフの演奏を体験する。録音前は「なぜ、あんな変なピアニストを録音するのですか。ドイツでは売れません!」と気が進まない様子だったので「ドイツで売れなくても、日本や他の国では売れるから、あなたは録音のプロとして良い演奏を録音してくれ」と、半ば強引に送り出したのだが、なぜか録音を終えてドイツDENONに戻ってきた彼はアファナシェフ信者に変わっていた。

そして翌年3月オランダ、ライデンでアファナシェフ/ベッツのコンビで録音した「ブラームス:後期ピアノ作品集」はその演奏と録音が高く評価されて同年のレコードアカデミー賞・器楽部門に輝きベストセラーとなる。ベッツがアファナシェフのやりたい音楽を理解して録音した結果だった。

日本コロムビアのカタログでモーツァルト・ソロ・ピアノ作品といえば、まず1974年のピリスによる「モーツァルト:ピアノ・ソナタ全集」が挙げられる。筆者はこの録音・編集、ハーフスピードでのアナログレコード・カッティングに従事し、一時期モーツァルトの楽譜(ヘンレ原典版)を何度も眺めていた。また、80年代初頭にも電子編集機によるCD用マスターテープ再編集のため再びモーツァルトの楽譜を開いた。幻想曲ニ短調KV.397、幻想曲ハ短調KV.475、ソナタKV.457など何回聴きながら楽譜を眺めただろうか、ピリスのこの演奏は自分の中のスタンダードとなっていた。

そんなモーツァルト像を大きく揺り動かしたのがアファナシェフのモーツァルトだった。

1993年4月、アファナシェフとベッツ、そしてこれまで彼の録音のピアノ調律担当を行ってきたロベルト・リッチャーがスイス山中の時計の街、また世界遺産の建築家ル・コルビュジエの生誕地ラ・ショー・ド・フォンのムジカ・テアトルに集まり、モーツァルトが録音された。

アファナシェフの演奏は、ベッツもある程度は予想していただろうが、これまでのどの演奏者とも違ったゆっくりとしてダイナミックなもので、ベッツはその演奏、サウンドの魅力をそのままデジタル録音に収めることに務めた。

結果、まるでベートヴェンの後期ピアノ・ソナタ集やシューベルトのピアノ作品を先取りしたかのような新しいモーツァルトの世界がCD化された。 以降、ショパン、J.S.バッハ、シューベルト、ブラームスなど、このコンビによる録音はユニークで、しかもロングセラーとなるアファナシェフ・ピアノ作品群を築いていく。

1993年4月、アファナシェフとベッツ、そしてこれまで彼の録音のピアノ調律担当を行ってきたロベルト・リッチャーがスイス山中の時計の街、また世界遺産の建築家ル・コルビュジエの生誕地ラ・ショー・ド・フォンのムジカ・テアトルに集まり、モーツァルトが録音された。

アファナシェフの演奏は、ベッツもある程度は予想していただろうが、これまでのどの演奏者とも違ったゆっくりとしてダイナミックなもので、ベッツはその演奏、サウンドの魅力をそのままデジタル録音に収めることに務めた。

結果、まるでベートヴェンの後期ピアノ・ソナタ集やシューベルトのピアノ作品を先取りしたかのような新しいモーツァルトの世界がCD化された。 以降、ショパン、J.S.バッハ、シューベルト、ブラームスなど、このコンビによる録音はユニークで、しかもロングセラーとなるアファナシェフ・ピアノ作品群を築いていく。

90年代半ばDENONチームの解散後、ベッツはフリーのトーンマイスターとして、また地元の教会のオルガン奏者、またコーラスの指揮者として活躍している。

彼は音楽と共に言語に興味があり、休暇中はフランスで語学教室に通ったりしていた。ドイツ語、英語、フランス語、日本語、タイ語(彼の奥様はタイ人)、おそらくイタリア語も話せるマルチリンガルのため、今回のトリノ録音でも日本チームと現地スタッフとの交渉にも力を発揮したに違いない。

彼は音楽と共に言語に興味があり、休暇中はフランスで語学教室に通ったりしていた。ドイツ語、英語、フランス語、日本語、タイ語(彼の奥様はタイ人)、おそらくイタリア語も話せるマルチリンガルのため、今回のトリノ録音でも日本チームと現地スタッフとの交渉にも力を発揮したに違いない。

彼の日本語は「良いお年をお迎えください」とサラッと言うほど上手く喋れていた。しかし、その言葉を正月に言われると、「それは新年を迎える前の挨拶の言葉だよ。日本文化の理解がまだ足りないね」と突っ込みたくなった。

(久)

この1枚 インデックスへ