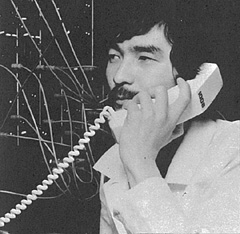

東祥高(あずまよしたか)プロフィール

PROFILEプロフィール

東祥高(あずまよしたか)

全三部作にはエイシアンならば本能的にわかる孤高の響きがちりばめられている。

万葉の里からタクラマカン、そしてカラコルム等、オリエントのそれぞれの時代と幻想が息づくロマンと孤高の世界…

伝説のシンセサイザー奏者の代表作が初CD化。

エイシアン三部作

2013/4/17発売

万葉の里からタクラマカン、そしてカラコルム等、オリエントのそれぞれの時代と幻想が息づくロマンと孤高の世界…

伝説のシンセサイザー奏者の代表作が初CD化。

エイシアン三部作

2013/4/17発売

1948年、奈良県大宇陀町(現在は宇陀市)に生まれる。

フォークグループ「五つの赤い風船」で活躍。

1976年、大阪市淀川区に「TON STUDIO」を開設。

ABC朝日放送ラジオで「ラジオキャンペーン”海を美しく”」、「ヤングリクエスト」のテーマなどを制作。

1980年から82年にかけて、日本コロムビアから「エイシアン三部作」のアルバムを発表。

その後、大阪市大淀区の朝日放送(旧社屋)近くの「NEW*TON STUDIO」に活動の場所を移す。

大阪府主催の経済振興府民会議を皮切りに、小説家、小松左京からイベントなどの音楽監督に指名される。

近畿地方に根を張った活動が注目を集めるようになり、朝日放送のほかにも関西テレビやNHK大阪放送局などからの依頼も増加。

奈良国立文化財研究所の監修によるNHKのシリーズ番組「国宝への旅」(1986-89)の音楽を担当。

篠笛奏者、井上真美「AZUMA組」を組織。このユニットは、後に能楽鼓奏者・清水皓祐が加わる。

2012年10月、64歳で病没。

エイシアン三部作 初CD化のお祝い

(ライナーノートより)

私の80年代における実質的師匠である、東 祥高(あずま よしたか)さんの「エイシアン三部作(1980~1982リリース)」の初CD化おめでとうございます。今ここに、約30年間の眠りから覚めようとする、このとてもユニークな音楽を、当時を知る皆さんも、あるいは、全く知らない若い皆さんにも、色々な形でお楽しみ頂ける準備が整ったことを心からお祝いしたいと思っています。

さて、いきなりですが、この「エイシアン三部作」の音楽性を一言で言い表すとすればそれは、

「烈」

(勢いが激しいさま)だと私は思っています。それは、初めてこの音楽を聴いた約30年前も今も変わりません。

今時、耳触りのよい和風なテクスチャーを持った「癒し」などと称する音楽など、世の中にたくさんあるでしょうし、それ自体、非難したいとも何とも思わないまま私も適度に楽しんでいますけれど、東さんの音楽が目指したのは、おそらくそれらとは真逆の方向です。しかも、もし、音楽表現や感性に、数学の座標軸で言う原点のようなニュートラルな位置があるとするならば、東さんの音楽は「癒し」の位置から原点を通り越した反対側の点対称の位置よりさらに遥か遠くかけ離れた場所に位置づけられる筈です。私の知る限り、今でもそのような音楽は決して多くないと思います。

今時、耳触りのよい和風なテクスチャーを持った「癒し」などと称する音楽など、世の中にたくさんあるでしょうし、それ自体、非難したいとも何とも思わないまま私も適度に楽しんでいますけれど、東さんの音楽が目指したのは、おそらくそれらとは真逆の方向です。しかも、もし、音楽表現や感性に、数学の座標軸で言う原点のようなニュートラルな位置があるとするならば、東さんの音楽は「癒し」の位置から原点を通り越した反対側の点対称の位置よりさらに遥か遠くかけ離れた場所に位置づけられる筈です。私の知る限り、今でもそのような音楽は決して多くないと思います。タイトルには「エイシア」「エイシアン」という言葉が使われ、アジアを中心に捉えた音楽かと思われるかもしれませんが、どう考えても、日本を見つめた音楽だと考えた方が自然です。勿論、楽曲のタイトルなどからも、日本のルーツである大陸の文化を意識された部分はあったかとは思いますが、三作目のタイトル「ファー・フロム…」からも、ここでの「エイシア」とは地図上の具体的な地域や場所を指すものではなく、個人の記憶や我々のDNAの奥底にあるアジア、という意味と考えるべきかもしれません。

東さんは、自身の音楽性がこのようなスタイルに辿り着いた経緯について、来日したタンジェリンドリームのメンバーとの会話が転機になったと語っておられました。時期を逆算するとおそらく70年代の中盤辺りのことかもしれません(公演での来日ではないように思われます)。

「我々はシンセサイザーでドイツの音楽をやっている。君の音楽はどうして日本の音楽ではないのか?」 そう問われて東さんは、日本の音楽を意識するようになったと言います。

ここだけを切り取ると、若干唐突な流れにも思えますが、東さんにはおそらく日本の独自な音楽を想う気持ちが元々強くあり、この会話が、臨界に達していた日本の音楽への欲求の蓋を開けたのではないかと想像します。東さんとタンジェリンドリームにはその後もご縁があり、元メンバーのピーター・バウマンが代表を務めるアメリカPrivate Musicから「AZUMA」名義のアルバムを2枚リリースされています。

また、当時他のメディアインタビューなどで自身の音楽性を、「たいそうな意味のないナショナリズム」だと説明されていたことが印象に残っています。団塊の世代である東さんにとって「ナショナリズム」という言葉に纏わりつく厄介な過去のイメージを排除したい、という意図だと解説されていたと思います。私は、そもそもそれ以前に「五つの赤い風船」で活動された経験から、音楽に込められるメッセージをverbalな方法、歌詞ではなく、もっとnon verbalな抽象的な情報・表現で伝えたいという気持ちが、このようなシンセサイザーによるインストゥルメンタルの音楽に辿りついた一因のように感じられていました。

さて、前述の「烈」の中身、大半は「怒り」でできていたと思います。日本人にとっての「怒り」がどのようなものなのかを語る準備が今、2013年2月の時点で私自身に整っていないことが悔やまれてなりませんが、ネットで俄かに見つけたある論文では、日本語の怒りのメタファーは「腹」や「流体(煮えくりかえる、など)」と表現され、中国語では「火」や「気体」のように扱う、とありました。日本人の「怒り」は外に向いた感情ではない、ということでしょうか。そんな東さんの外には向かわない「怒り」の矛先は、やはり日本人そのものに向けられていたように思われてなりません。

当時の日本は、バブル前夜であり、多くの伝統やモラルが大きく変化しつつある時代でした。東さんは、詳細には語られませんでしたが、そんな日本の変化の「何か」に「烈しい怒り」を感じておられたようにも思えます。(逆に当時全くの「駈けだし」だった私は、そんな浮かれた時代の空気によってチャンスを与えられたのかもしれません…。)

あるいは、東さんは、「エイシアン三部作」を通して、そんな浮かれた日本人を叱咤激励したかったのかもしれません。

「叱咤激励」と書いて思い出しました。

脱線しますが、東さんの故郷は奈良県大宇陀町(現在は大宇陀市)です。日本のestablishmentに関わるような神話のエピソードに彩られるこの地域、私の勝手な推測ながら、ここには、いにしえの日本人の気概を感じることができる、何か張りつめた空気が長い時間を経て受け継がれているように思えます。大宇陀と叱咤の漢字がちょっと似ているのも偶然ではないかもしれません。そんな大宇陀のことを東さんはいつも心に深く留めて創作活動をされていたと思います。

「東(ひむがし)の 野にかぎろひの 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ」 (東の野に陽光が上がり、振り返れば月が西に沈んでいく)

と大宇陀の阿騎野にゆかりのある、柿本人麻呂の歌に名字が詠み込まれるような、「東」さんは、常に日が昇るときのような「ハレ」の気持ちで、また同時に月が沈むような「ケ」の気持ちでも創作をされていたのではないでしょうか。江戸時代から明治初期に活躍した日本画家の菊池容斎が描いた柿本人麻呂の姿に、まるで東さん自身を見るような気がするのは私だけではないでしょう。

私が尊敬する音楽家の一人、Joe Zawinul(Weather Reportのリーダー)は自国のオーストリアに初めて輸入されたJazzを聴いたとき、自分の名前のイニシャルJZとJazzがかぶるので、これはきっと自分が取り組むべき音楽に違いない、と思ったと後に語っています。東さんが人麻呂やその歌に早い段階から強いインスピレーションを受けたであろうことは容易に想像できるような気がします。

さて、このような成り立ちの経緯から、「エイシアン三部作」は、「烈しい怒り」を表すものによくマッチします。例えば、新薬師寺の十二神将、特に伐折羅大将像のような姿です。後に、NHK「国宝への旅(1986-1989)」の音楽を担当されたときにも、このような仏像などの映像と充てられた音楽が相俟って独特な雰囲気を醸し出していたことが印象に残っています。

ただ、テレビ番組に限らず、映像作品全般に言えることですが、仮にいくら音楽表現の自由が音楽家に与えられたとしても、番組が目指す方向性や、制作者の意図が及ばないところで膨大な情報量を持つ映像が醸し出してしまう様々なニュアンスなどに対して、音楽側は少なからず対応せざるを得ないものです。書きおろしであれば尚さらです。従って、「国宝への旅」での東さんの音楽が、本当にご自身が表現したいイメージに忠実だったとは言い切れない気がします。また、この頃にはもう既に音楽の制作環境はデジタル化が相当進んでおり、東さんのサウンドは表面的に、かもしれませんが、この「エイシアン三部作」とは随分と違うテイストにもなっていました。

また今回、原稿を書かせて頂くにあたって、久々に音源を聴き直してみると、「烈しい怒り」とは言え、どこか「かわいらしい」「おかしい」とすら感じる部分もあることに驚きもしました。これは、東さんの意図、というよりも、アナログシンセサイザーというとても抽象性の高い楽器の持っているある種の特性のようなものであることも付記しておきたいと思います。具体的には、特に打楽器的な表現をする際、デジタルサンプリングなどに比べて、圧倒的にダイナミックレンジが足りないこと、発音毎に同じ音にはなりにくいこと、通常の音程がある場合でもピッチのスケールが不安定になりやすいこと、また、楽器そのものではありませんが、デジタルリバーブなどがまだ世の中に存在しなかったため、空間の表現が非常に限定的だったこと、などが挙げられると思います。

最近、東さんの息子さんと話す機会があり、案の定、あまりお父さんの作品を聴く機会は多くないと伺って、妙に納得したのですが、そんな中、息子さんも「国宝への旅」の中の、強面の仏像がカットインしてくるようなシーンで、空間を切り裂くような鼓の音などが鳴るのが好きだと聞いて、着目ポイントが私と同じなのにとても驚き、また親子のDNAが確実に受け継がれていることが確認できて嬉しいようなとても不思議な気持ちになりました。しかし、息子さんは私のようにこの「エイシアン三部作」を聴いたことはおそらくありません。この初CD化プロジェクトを思い立ったのはそのときのことでした。

「国宝への旅」で、「強面の仏像カットイン」の音楽だけは、「エイシアン三部作」の「烈しい怒り」の雰囲気そのままの「烈」でした。息子さんやその同年代の皆さんにも是非その基となった作品を聴いて頂ける機会を作らねばならない、そう考えたのです。

1980年頃大学生になった私は、友人の紹介で東さんのスタジオ(Ton Studio:東さんはトンさんと呼ばれていたのでこの名前になったと思われます)でアルバイトをすることになりました。スタジオとは言っても、そこは新大阪駅からほど近い、シンセサイザーを多重録音するためだけに機材等がセットされたマンションの一室でした。ワクワクするようなその現場に初めて足を踏み入れた時、この「エイシアン三部作」は既にほぼ完成状態にありました。とは言え、日々のスタジオではテレビやラジオの番組で使われるタイトル曲やBGMの制作などが仕事の大半で、実際に「エイシアン三部作」を聴くチャンスはそう多くはありませんでした。まだ経験の浅い私は、スタジオで作られた番組やCM用のサウンドがメディアから流れてくることの方が興味深く、むしろ取っ付き難いこの「エイシアン三部作」をたまに耳にすることはあっても、さほど積極的な興味は持たなかった・持てなかった、というのが事実です。内容が個人的なものであったので、口を挟むべきかどうか判断ができなかった部分もありましたが、勿論、この作品を十分に理解する準備はできていなかったのです。

私がTon Studioで最初にやっていた仕事は、レコード会社や放送局からサンプルとしてよく配られていたカセットテープを再利用するために、五線紙を切りぬいて、ラベルに貼り付けることでした。スタジオではコンソールに近い奥の方に、シンセサイザー群が、入口に近い場所にはエレクトリックピアノなど(非シンセサイザー系楽器)がセットされており、来客などに対応するため、入口近くに座ってラベル貼りなどをしていたのですが、徐々に鍵盤楽器を弾くことでTon Studioの制作の一部を手伝うようになりました。ある日、東さんの留守中、一人でやることがなかったので、モジュラーシンセサイザーをケーブルでパッチして音を出そうと試みていたところ、予定外に早く戻られ、怒られるのかなと思いきや「あぁ、これじゃ音出ないな」と、仕組みを教えて下さることもありました。後に場所を移して、New*ton Studioとなり、私はそこから自身の音楽活動をPSY・S(サイズ)としてスタートすることになります。それから約10年、色々な外的、内的な変化があり、私は最終的に1993年頃を境に、東さんとのNew*ton Studioでの制作活動から離れるようになっていました。

私がTon Studioで最初にやっていた仕事は、レコード会社や放送局からサンプルとしてよく配られていたカセットテープを再利用するために、五線紙を切りぬいて、ラベルに貼り付けることでした。スタジオではコンソールに近い奥の方に、シンセサイザー群が、入口に近い場所にはエレクトリックピアノなど(非シンセサイザー系楽器)がセットされており、来客などに対応するため、入口近くに座ってラベル貼りなどをしていたのですが、徐々に鍵盤楽器を弾くことでTon Studioの制作の一部を手伝うようになりました。ある日、東さんの留守中、一人でやることがなかったので、モジュラーシンセサイザーをケーブルでパッチして音を出そうと試みていたところ、予定外に早く戻られ、怒られるのかなと思いきや「あぁ、これじゃ音出ないな」と、仕組みを教えて下さることもありました。後に場所を移して、New*ton Studioとなり、私はそこから自身の音楽活動をPSY・S(サイズ)としてスタートすることになります。それから約10年、色々な外的、内的な変化があり、私は最終的に1993年頃を境に、東さんとのNew*ton Studioでの制作活動から離れるようになっていました。それから、約20年後、2012年10月11日、東さんは、64歳でこの世を去られました。

東さんの考え方や発想を学んだことで私は音楽家としてキャリアをスタートすることができました。私の発想の根幹の「ある部分」には、東さんから受け継いだ創作活動上のミーム(meme)があります。これは、息子さんが受け継がれたDNAとは違うものです。

でも、少し考えを拡げてみれば、東さん自身も、さらに前からあった、私のおそらく知らない誰かの創作活動上のミームを受け継がれた筈です。そんな風に、脈々と長い時間受け継がれてきた、「烈」のミーム…。今、それがどのようなものなのかを一生かかって研究することもできる「エイシアン三部作」のCDを手にすることができることは、私にとっても最上級に喜ばしいことです。ひょっとすると、そのルーツはやがて、柿本人麻呂にまで、いや、岡本太郎の縄文土器論…、太郎の言葉を借りればその「凄み」にまで繋がっていく、また、同時に未来に向かって受け継がれるべきものなのかもしれません。

東さんの下を離れて活動するようになった頃から、私の仕事はゲームデザイン・制作プロデュースなどを含む世界へと変化して行きました。そうなった理由は、たとえ自分自身が一音楽家であっても、益々必要性が増していた映像やインタラクティブメディアなどを含む総合的な表現の場に音楽家として中心に立ち、より積極的な表現のリーダーシップをとりたい、責任も取りたい、違ったカテゴリーの創作を自分でもやってみて違いを理解したい、と考えるようになったからでした。与えられた環境や仕事上の立場に甘んじるのではなく、常に、何かを退屈でつまらないものにしている、考え得る全ての殻・壁を破って新しい表現や創作性を獲得していく、そんな姿勢を、私は東さんから教わったと思います。1996年のPlayStation「パラッパラッパー」で音楽ゲームというジャンルを開拓して以降、現在まで、音楽、ゲームデザイン、プロデュースは切り離せない活動の3本のピラーであり続けていますが、今回この原稿を書いてみて、改めて今、そこにも安住してはならない、と東さんから受け継いだミームが私にCV+GATE信号(*注)で伝えているようにも感じます。

(中略)

松浦 雅也

(*注)音程などを制御する電圧信号[CV:control voltage]と、発音タイミングや長さを制御する[gate]信号のこと。当時のアナログシンセサイザーは大凡全てこの2種類の信号で制御されていた。

松浦 雅也

83-96年 打ち込みユニットの先駆、PSY・S(サイズ)で活動。96年リズムゲームの礎、パラッパラッパーをプロデュース・考案。99年ウンジャマ・ラミー、ビブリボン(2013年ニューヨーク近代美術館MoMAの初ゲーム収蔵作品となる)をプロデュース・考案。03年AIBOのサウンドをプロデュース。04年GDC Awardsで、First Penguin Award受賞。 05-10年たまごっちのプチプチおみせっち(DS)、今年5作目のピチピチおみせっちをプロデュース。その他、世界中のゲームイベントで講演活動を行う。現アメリカGDC emeritus board member。