音盤中毒患者のディスク案内

音盤中毒患者のディスク案内 No.14

クラシックメールマガジン 2014年6月付

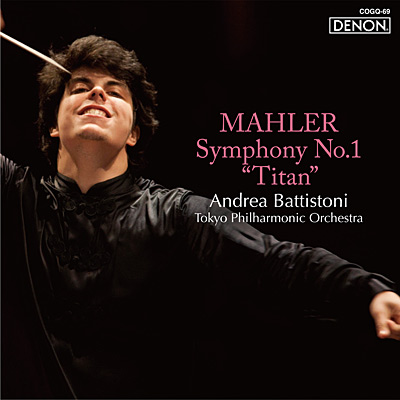

~あの頃の未来 ~ マーラー/交響曲第1番「巨人」 バッティストーニ指揮 東京フィル~

コロムビアの新譜、アンドレア・バッティストーニ指揮東京フィルハーモニー交響楽団の演奏するマーラーの交響曲第1番「巨人」のディスクを聴きながら、私の脳裡を駆け巡っていたのは、かつての大ヒット曲の歌詞に出てくる「あの頃の未来」という言葉でした。

ここで、マーラーが「巨人」を作曲していた当時のことを「あの頃」と呼ぶとすれば、彼の死後100年以上が経った21世紀を生きる私たちは、マーラーにとっての「あの頃の未来」についてよく知っています。しかし、当然ながら「あの頃」のマーラー本人は、具体的な「未来」についてはまったく何も知らない訳です。彼がこの後にどんな交響曲を書いたのか、どういう人生を歩んだのか、誰と結婚したのか、そして、彼の遺した作品がどんな風に演奏され受け容れられてきたか、等々。勿論、交響曲というジャンルの極点を目指す作曲家でありたいとか、世界最高の指揮者になりたいという野心を抱いていただろうことは疑う余地はありませんし、人類の不吉な歴史を予見していたと考えることもできるでしょうが、ごく現実的な話として、「あの頃」の彼にとっての真の「未来」は、まったく予測できなかったもののはずです。

バッティストーニの指揮する「巨人」は、その私たちが知っているところの、マーラーにとっての「あの頃の未来」がまったく感じられない演奏なのです。

今まで私たちが親しんできたこの曲の演奏には、作曲当時のマーラーにとっての「あの頃の未来」が、多かれ少なかれ漏れこんでいました。従来の演奏は、マーラーの「大地の歌」を含めれば11曲の交響曲全体を俯瞰した上で、後期の成熟した作品から逆算して割り出したような解釈、シェーンベルク以降の「現代音楽」の視点から再構築されたポストモダン的な解釈など、いずれの解釈に基づくにせよ、マーラーの死後に生まれた指揮者自身のもつ感覚が色濃く反映されたものでした。

ところが、バッティストーニが指揮する「巨人」で表現されているのは「あの頃」のマーラーの姿であり、「あの頃の未来」は決定的に欠落しています。意図的なのかどうかは分かりませんが、とにかくその結果としての演奏はそうなっている。

つまり、マーラーが1884年に着想を得てこの曲を書き始め、演奏のたびに改訂をしていた「あの頃」の時点での「いま」だけが強烈に感じられる演奏なのです。人間の深層心理や意識(と無意識)に密接に結びついた音楽を作り、交響曲という形式に新しい息吹を吹き込むのだ、交響曲の歴史の中に自分の名前を刻み込んでみせるのだという意欲に燃え、いわば挑戦状ともいうべき前代未聞の革新的な交響曲を五線譜に書きつけていたマーラーの姿が、そして、彼の中で起こっていたであろう嵐のような感情の高揚が、リアルに見えるように思えるのです。

とは言っても、作曲・初演当時の音楽そのものの姿を再現しようとした演奏ではありません。19世紀末の楽器や奏法を使用したとか、マーラーの書いた原典版(ハンブルク稿と呼ばれ、交響曲ではなく交響詩であったり、楽章が一つ多かったりなど、現行の版と大きな差がある)を使用したとかいうことはありません。第1楽章の提示部の反復は省略されているし、コーダの最後の音にはスコアにないティンパニの打撃が追加(バーンスタインと同じ処理)されてもいて、いわゆる原典回帰を目指したものでは決してありません。また、オーケストラのアンサンブルは非常に精度高く整えられ、当時はウィーン・フィルでさえも絶対に不可能だったであろうようなレベルの高い演奏がなされている。紛れもなく2014年におこなわれた最も新しい演奏です。

にも関わらず、バッティストーニの「巨人」を聴いていると、私は、タイムスリップして若きグスタフ・マーラーその人に出会ったような錯覚に陥ってしまいます。作曲者自身の内部で生まれた芸術的衝動が彼を激しく突き動かし、新たな生命を与えられた音たちが、まるで火山から噴き出すマグマのように、五線譜の上をすべるペン先から放出されているのを目の当たりにしているような気がする。マーラーがマーラーという作曲家たらしめていたもの、マーラーの音楽の内部にあって最も私の心を打ち続ける「力」が、今、まさにこの瞬間に初めて音として鳴り響く場面に立ち会うようなスリルを体験することができるのです。

しかも、だからと言ってただ爆発的に熱狂する音楽なのではなく、何の先入観にも囚われず、スコアに書かれた音を丁寧にたどり、繊細な表現にも十分すぎるくらいに注意を払った演奏でもあります。例えば、第1楽章冒頭の弦の倍音を背景に管楽器の響きが織りなす景色のカラフルさ、第4楽章第2主題の心の襞に入り込んでくるようなカンタービレのあたたかい優しさ、などが好例。あるいは、第3楽章の中間部で「さすらう若人の歌」の一節が引用されるあたりの聴こえるか聴こえないかというくらいの弦の最弱音で、まったく表情が失われず、みずみずしい歌が満ち溢れているのに触れ、夢見がちで傷つきやすい青年のまさにウェルテル的な夢想が、まるでガラス細工を扱うように大切に表現されていたのを知り、心が震える思いがしました。

決して興奮を煽るだけではなく、音楽の内部にあるものを間違いなく掴み取り、音楽のもつ温度を損ねずにすべてを表現し切るのだという決意に貫かれた指揮と、指揮者の思念に共感しつつぴったりと食いつき、「あの頃の未来」など眼中にない若きマーラーの「いま」を、リスクを恐れず最大限の振れ幅の中に表現するオーケストラ。彼らの緊密な相互作用により、まったくの無から、明と暗、静と動、生と死といった相反するものが次々と生まれ、それらが互いに存在を主張しながら混然一体となり、言い知れない大きな力に導かれるように最終的に一つのゴールへと統合されていく。そんな、まるでオペラのような音楽の内的プロセスを追体験していると、このイタリア人指揮者が、作曲者マーラーと同じく若くしてオペラ指揮者として認められ、実力を発揮していることに思い至ります。

私は、この演奏を、新鮮で、とても好ましいものとして受け止めました。音楽には正解なんてありませんが、少なくともこの「若書き」の交響曲に関して言えば、バッティストーニと東京フィルの演奏から立ち現れる、「あの頃の未来」に具体的なイメージをもつことなく、まだ何者でもない自分は将来何にでもなれるのだという無限の可能性を胸に野心と希望を抱いた若者の姿こそ、本当の「あの頃」のマーラーのの姿だったのではないかという気がしてします。

勿論、2014年を起点にした「あの頃の未来」のバッティストーニと東京フィルならば、これとはまったく別の視点から、「巨人」という音楽の素晴らしさを強く認識させてくれるような演奏をしてくれるかもしれません。例えば5年後に彼がこの曲を振ったら、例えばベルリン・フィルを振ったらどうなるかなどと想像してみると、今回の東京フィルの演奏を「ああ、彼にもこんな時期もあったんだね」と思い出すのかもしれません。バッティストーニ自身もまた、無限の可能性を秘めた、これからの音楽界を引っ張っていく音楽家なのですから。

このようにして、マーラーやバッティストーニにとっての「あの頃の未来」についてあれこれ考えていると、私自身の「あの頃の未来」についても思いを馳せずにはいられませんでした。

指揮をしているバッティストーニは1987年生まれ。私が大学進学のために神戸から上京した年です。その年の3月に入試が終わり、息抜きと称して1週間ほど東京で遊んでいた時、私は東京フィルが演奏するマーラーの交響曲第9番を東京文化会館で聴きました。指揮は尾高忠明さん。決して悪い演奏ではありませんでしたが、「難しい曲をよく頑張って演奏しましたね」というしかありませんでした。演奏会の帰り、「チケットも安かったし、まあいいか」と言い聞かせたのを覚えています。

あれから27年。大学入学直前の私が、東京フィルの演奏するマーラーを聴いた直後に生まれた指揮者が、まさにその東京フィルを振ってマーラーを指揮し、その時のライヴ録音を中年になった私が聴く。マーラーの「あの頃の未来」を消し去ったような鮮烈な演奏を聴きながら、今度は、私自身の「あの頃の未来」を思い出す。

1987年当時という「あの頃」、私にとっての「未来」は何だったでしょうか?ぼんやりとお気楽な毎日を過ごしていた少年には、残念ながら、未来への明確なビジョンなど何一つありませんでした。大学を出てどんな仕事をするのか、どんな大人になるのかなど想像もつかなかった。勿論、数年後にはベルリンの壁もソ連が崩壊して冷戦が終結すること、神戸や東北で大震災が起こることなど知る由もない。マーラーと同じく、「あの頃の未来」なんてちっとも想像できなかった。振り返ってみると「想定外」のことばかりが起こったようにも思えます。

そうやって「あの頃」以降の自分の歩んできた道を振り返るとともに、2014年という「今」が、何年後かに「あの頃」になった時、その未来の私は何をしているだろうか?生きているのだろうか?どんな生活をしているのだろうか?というようなことまで考えずにはいられません。確実に言えることは、私の生命が有限であるということしかないのですけれども。無限の可能性なんていう言葉は自分にはまったく関係のないものですが、それでも生きていかねばならない…。

生きるって何?我々はどこから来てどこへ行くのか?そんなことを40代に入っても考えている私は、「不惑」どころか、まだ長いモラトリアムにいるのでしょうか。中二病のまま大人になってしまったのでしょうか。最近、仕事場でも、周囲から「大人気ない」とたしなめられることもよくありますから、きっとそうなんでしょう。

でも、私にとってのマーラーの音楽とは、いつまで経っても答えの出ない「重い」質問について考えさせるものです。もっとも、最近は、歳のせいかそんな「重い」マーラーの音楽を聴くエネルギーがなくなってきていて、特に音盤で聴く機会が激減しているのですが、バッティストーニの演奏を聴いて、解くのをすっかり放棄してしまっていた「問い」がまたぶり返してきました。そして、こうやって自分でも赤面せずにはいられないような青臭いポエムを書いている訳です。私にこんな恥ずかしい文章を書かせたのは、バッティストーニと東京フィルの演奏の魅力と魔力のせいで、私には一切責任はありません。勿論、責任を問うつもりもありませんけれども。

いずれにせよ、2014年という時点でのマーラー、バッティストーニ、そして私の「あの頃の未来」に思いを馳せずにはいられないこのディスクは、私にとっては、常に定位置で私を見守り続ける北極星のような意味を持つ「名盤」なのだろうと思います。

余談ですが、この演奏がライヴ収録された演奏会は、私も聴衆の一人としてサントリーホールで聴きました。こうやってとびきり優秀な録音で再び聴いてみると、大筋の印象は変わらないものの、会場ではやや持て余し気味に聴こえた第2、3楽章で、オーケストラのきめ細かいコントロールや、隅々にまで神経を遣った自然なフレージングなど、客席では明確に感じ取れなかった良さがとても感じられて、印象を大幅に上方修正しました。

コロムビアとバッティストーニの今後の共同作業に大きな期待を寄せずにはいられません。また、年甲斐もなくこっ恥ずかしいポエムを書く日が来るのを心から楽しみにしています。

-

粟野光一(あわの・こういち) プロフィール

1967年神戸生まれ。妻、娘二人と横浜在住。メーカー勤務の組み込み系ソフトウェア技術者。8歳からクラシック音楽を聴き始めて今日に至るも、万年初心者を自認。ピアノとチェロを少し弾くが、最近は聴く専門。CDショップ、演奏会、本屋、映画館が憩いの場で、聴いた音楽などの感想をブログに書く。ここ数年はシューベルトの音楽にハマっていて、「ひとりシューベルティアーデ」を楽しんでいる。音楽のストライクゾーンをユルユルと広げていくこと、音楽を聴いた自分の状態を言葉にするのが楽しい。